Календарь | ||

|

1 августа

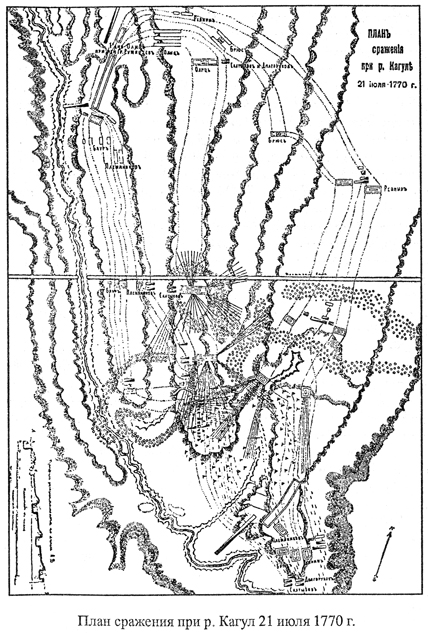

Д. Ходовецкий. Сражение при Кагуле 21 июля 1770 года

1770 год. В битве при Кагуле армия Румянцева наносит поражение превосходящим силам турецкого войска. Несмотря на то, что война длилась еще три года, решающий удар Османской империи был нанесен именно под Кагулом.

«У Румянцева оставалось в ружье всего 17000 (около половины войск, с которыми он выступил из-под Хотина два месяца назад), однако он был уверен в своих войсках и решил разбить визиря до того, как он соединится с татарами. 20-го июля турки, двигаясь вдоль речки Кагул, расположились лагерем у села Гречени, намереваясь на следующий день атаковать русских. 80000 татар стояло на Ялпухе в 20 верстах... Но Румянцев предупредил турок и на следующее утро 21-го июля сам атаковал их и одержал над ними блистательную Кагульскую победу, навсегда прославившую его имя. Визирь бежал, оставив в наших руках 200 пушек и весь лагерь, татарский хан последовал его примеру. Русская армия пошла на турок тремя дивизионными кареями и опрокинула их толпы. Внезапная контратака 10 тысяч янычар, набросившихся на дивизию генерала Племянникова, едва не имела успеха. Личный пример Румянцева, бросившегося в сечу, и его «стой, ребята!» спасли положение. Истреблением янычар закончилось поражение турецкой армии. Турки потеряли до 20000 убитыми и ранеными, свыше 2000 пленными, до 300 знамен и значков, 203 орудия. Наш урон — 960 человек. Преследование велось энергично: 23-го июля авангард Баура настиг турок на переправе через Дунай и под Карталом добил расстроенные полчища, захватив остальную артиллерию (150 орудий). Перебравшись за Дунай, Молдаванчи смог собрать из всей своей армии лишь 10000 человек... Почти в один день с Кагульским побоищем турецкий флот был уничтожен Орловым при Чесме. Константинополь был сожжен пожаром, янычары бунтовали, требуя мира. Казалось, наступила благоприятная пора для перенесения военных действий за Дунай с целью склонения Порты на мир. Карл XII поступил бы именно так, но Румянцев, сознавая слабость своих сил (всего «дивизия военного времени» по нынешним понятиям) и опасаясь чумы, свирепствовавшей с особенной силой за Дунаем, решил ограничиться в этом году прочным занятием княжеств и взятием придунайских крепостей. Измаил сдался еще в конце июля, после Кагульской баталии. В августе взята Килия, в сентябре Аккерман. Оставался Браилов, где турки отбили штурм 24-го октября, наиболее кровопролитное дело за всю кампанию (мы потеряли здесь 2000 человек, тогда как под Кагулом 1000); однако в начале ноября и тот покинут турками... Так кончилась кампания 1770 года, одна из славнейших в нашей истории... Она решила участь войны, продлившейся еще три года, вследствие упорства султана, — турецкая армия так и не смогла оправиться от Кагульского разгрома». Цитируется по: Керсновский А.А. История Русской армии. — М.: Голос, 1992. с.131-132 История в лицах Екатерина II, рескрипт П.А.Румянцеву о пожаловании его в генерал-фельдмаршалы за победу при Кагуле: Екатерина II, рескрипт П.А.Румянцеву о пожаловании его в генерал-фельдмаршалы за победу при Кагуле:

1770 год. 13 августа (2 августа ст.ст.) С.-Петербург Граф Петр Александрович, вчерашной вечер получила я через мною тот же час пожалованного генерала-майора и кавалера святого Георгия третьяго класса Озерова, хотя неожиданное, но весьма приятное известие о славной вам, всему воинству российскому победе при речке Кагуле над армиею вероломнаго султана, под предводительством самого визиря. За первой долг я почла приносить всемогущему богу за бесчисленные его к нам милости и щедроты коленопреклонное благодарение, что сего утра со всем народом при пушечной пальбе в церкви Казанской исполнено было, и весь город зело обрадован. Потом, возвратясь во дворец, сев за столом и вспомня подающего нам причины радости и веселия своим искусством, усердием и разумом, при пушечной пальбе пила я здоровье господина фельдмаршала графа Румянцова, с которым вам, новопожалованным и весьма вами заслуженным чином вас поздравляю, и должна вам засвидетельствовать, что у меня за столом не было человека, который бы не был тронут до слез от удовольствия, видя что я справедливость показала их достойному согражданину. Несравненной армии моей успехи и победы, кто с толиким удовольствием видеть может, как я; но как велика радость моя, сие легче чувствовать можно, нежели описать. Одним словом, от малого до великого могут быть уверены о моей к ним милости, благоволении и благодарении, что прошу им сказать. Благодарю я вас и за то, что вы то самым делом исполняете, что про римлян говорят, и не спрашиваете —многочислен ли неприятель, но где он. Я уверена, что вы не оставите мне тех назвать, кои себя отличили, дабы я могла им воздать справедливость. Графа Воронцова и господина Елчанинова по вашему представлению пожаловала полковниками. Впрочем остаюсь как и всегда к вам доброжелательна Екатерина Цитируется по: ЦГВИА, ф. Аракчеева, св. 1, л. 21 об—22 об. Копия. Мир в это время

Сельскохозяйственные работы. Гравюра из «Энциклопедии Д.Дидро, 1751 год

Постройка дома. Гравюра из «Энциклопедии Д.Дидро, 1751 год

Во Франции капиталистическое фермерство тогда только еще начинало развиваться. Впервые оно появилось на севере страны. Хорошая обработка почвы и высокая урожайность в некоторых районах Северной Франции поражали даже англичан. Доктор Ригби, побывавший в районе Кале и Лилля в 1789 г., отметил в своем дневнике: «Наиболее характерная черта той области, через которую мы проезжаем, — это ее удивительное плодородие». Однако интенсификация земледелия неизменно сопровождалась резким ухудшением положения широких слоев крестьянства в данном районе. Сеньоры беспощадно сгоняли крестьян-издольщиков и других мелких арендаторов с земли, заменяя их капиталистическими фермерами. Землевладельцы лишали крестьян их древних общинных прав: права выпаса скота на сжатых полях, собирания хлебных колосьев, оставшихся на земле после уборки снопов, собирания сухих сучьев, прогона скота через владения соседних общин. С 1770 по 1789 г. в большинстве провинций производился так называемый триаж, формально означавший выделение в пользу землевладельца третьей части общинной земли; фактически же триаж был средством грабительского присвоения сеньорами большей части общинного земельного фонда. Методы так называемого первоначального накопления воспроизводились во Франции с некоторыми особенностями по сравнению с Англией и гораздо менее интенсивно. Характерно, что именно из среды сторонников капиталистического способа производства выходили наиболее рьяные пропагандисты «раздела», т. е. экспроприации общинных земель. Однако процесс пролетаризации крестьянства во Франции в XVII—XVIII вв. не приобрел в отличие от Англии повсеместного распространения. Он происходил главным образом в северных районах Франции, более развитых в экономическом отношении. Перенесение во Францию английских аграрных порядков, о чем мечтали некоторые крупные французские землевладельцы, было невозможно без ломки феодальных порядков. Английская буржуазная революция еще в середине XVII в. расчистила путь для быстрого развития капитализма в этой стране; Франция же и в середине XVIII в. оставалась феодально-абсолютистским государством. Вся система феодальных порядков противоречила требованиям капиталистического способа производства. Отделение трудящихся масс от земли, создание широкого рынка свободной рабочей силы — таково было одно из самых главных условий развития капитализма в Англии. Во Франции же подавляющее большинство крестьян состояло из цензитариев — людей юридически свободных, но зависимых от сеньоров в поземельном и судебном отношениях. Местами как редкость сохранялась даже личная крепостная зависимость. Крестьяне-цензитарии были обязаны особым актом подтверждать свою зависимость от сеньора-землевладельца. Все акты о купле-продаже земли крестьянами хранились у сеньора; при переходе этой земли — цензивы — из одних рук в другие сеньор взимал с крестьян пошлину, доходившую до двенадцатой и даже до шестой части стоимости участка. Установленный навечно ценз (чинш), выплачивавшийся обычно деньгами, представлял сравнительно легкую повинность. Но он соединялся с различными натуральными поборами. Наиболее тяжелым из них был шампар, хлебный оброк, размеры которого приближались иногда к четвертой или пятой части снятого урожая. Сверх того, крестьянин был обременен дорожными, мостовыми и прочими пошлинами в пользу сеньора. Особенно угнетали крестьян баналитетные права сеньора: монопольное право помола зерна, хлебопечения, пользования виноградным прессом, погребами, кузницей. При этом значительная часть доходов от баналитетных прав доставалась откупщикам и ростовщикам, что еще более отягчало положение крестьян-цензитариев. Дворяне-виноделы пользовались монопольным правом продажи винограда в течение 30—50 дней в году, когда складывались наиболее выгодные условия сбыта. Большой ущерб крестьянскому хозяйству причиняли и прочие дворянские привилегии, в частности исключительное право охоты. Наряду с цензивой существовали различные формы аренды сеньориальных земель, и почти все эти формы аренды препятствовали развитию сельского хозяйства. В XVIII в., особенно со времени банкротства Ло, сроки аренды во Франции все более и более сокращались. Но даже в тех случаях, когда сроки доходили всего до четырех лет, сеньор нередко отнимал досрочно землю у арендаторов и по своему произволу передавал ее в другие руки. Широко было распространено во Франции половничество — обработка сеньориальной земли крестьянами-издольщиками, отдававшими землевладельцу около половины снятого урожая. Вплоть до 1789 г. даже в смешанных формах аренды, где имелись элементы половничества и элементы фермерской аренды, преобладала натуральная, а не денежная плата. Крестьянин-испольщик находился в тяжелой, кабальной зависимости; гужевая повинность его в пользу сеньора была неограниченной. Ни полукрепостной крестьянин-цензитарий, ни арендатор, вечно зависимый от произвола сеньора, не были заинтересованы в улучшении методов земледелия. Большинство арендаторов не обладало и материальными средствами, необходимыми для перехода к более совершенной технике сельского хозяйства. К числу серьезных препятствий, мешавших развитию капитализма и росту технического прогресса в земледелии, относились также измельченность и территориальная разбросанность земельных владений. Земли дворян и духовенства очень часто находились в разных районах и в разных провинциях. Часто даже крестьянские владения были раздроблены. Например, в районе Клермона владения размером около 2 га состояли из 46, 53, 72 мельчайших участков. Размеры отдельной крестьянской парцеллы в Авриньи (Иль-де-Франс) не превышали 19 аров». Цитируется по: Всемирная история. Энциклопедия. Том 5 / М.: Издательство социально-экономической литературы,1958

|

даты

Конвертация дат материалы О календарях

|

|