Русско-шведская война 1741–1743 гг.

Дата: 1741–1743 гг.

Противники: Швеция

|

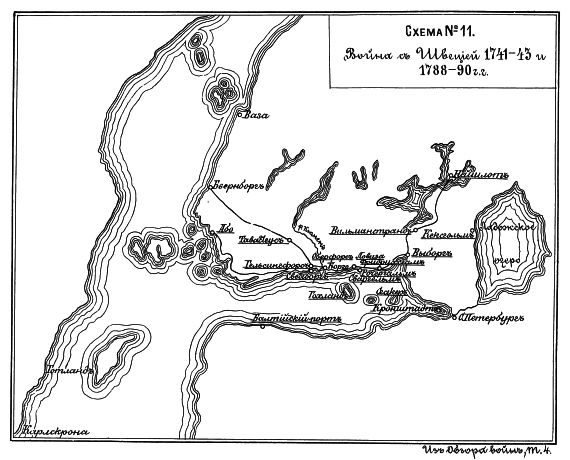

Карта Шведской войны 1741 и 1742 годов.

Оригинальное название:

Карта Шведской войны 1741 и 1742 годов.

Смотреть полностью

Смотреть полностью

|

Название (Англ.)

Russo-Swedish War

Дата начала конфликта

Август 1741

Дата завершения конфликта

Август 1743

Декларация начала конфликта

28 июля 1741 г. (манифест короля Фредрика I об объявлении войны России)1 августа 1741 г. (манифест императора Иоанна VI об объявлении войны Швеции)

Театр военных действий

Карелия, Финляндия, Балтийское море

Аннотация

Русско-шведская война (1741–1743). Развязана Швецией с целью вернуть территории, утраченные по Ништадтскому миру (1721). Завершилась поражением шведских вооруженных сил. В 1743 г. стороны подписали Абоский мирный договор. Швеция отказалась от территориальных претензий и уступила Российской империи Кюменегордскую губернию.

Формирования и командующие России

Россия: армия – генерал-фельдмаршал граф П. П. Ласси, флот – контр-адмирал З. Д. Мишуков (1741–1742);

адмирал граф Н. Ф. Головин (1743);

галерная флотилия – генерал-аншеф В. Я. Левашов;

отряд – генерал-аншеф Яков Кейт

адмирал граф Н. Ф. Головин (1743);

галерная флотилия – генерал-аншеф В. Я. Левашов;

отряд – генерал-аншеф Яков Кейт

Формирования и командующие противника

Швеция: армия – генерал-аншеф Карл Эмиль Левенгаупт (Charles Emil Lewenhaupt) (1741–1742), генерал-майор Жан-Луи Буске (Jean Louis Bousquet) (1742–1743); отряд – генерал-лейтенант Генрик Магнус фон Будденброк (Henrik Magnus von Buddenbrock); корпус – генерал-майор Карл Генрик Врангель (Carl Henrik Wrangel).

Предпосылки конфликта

Инициатором войны выступила Швеция, которая стремилась вернуть утраченные по Ништадтскому миру (1721) территории. Активизация шведского реваншизма произошла в конце 30-х гг. XVIII в., когда к власти в Стокгольме пришла т. н. «партия шляп», выступавшая за восстановление позиций Швеции на международной арене. Шведская воинственность по отношению к России усиливалась по мере «увязания» русских на юге, где они вели тяжелую войну с турками (1735–1739). Антироссийские настроения подогрело убийство в 1739 г. русскими офицерами шведского дипкурьера графа М. Синклера, который возвращался из Турции с важными документами по поводу заключения шведско-турецкого союза.

На обострение отношений с Россией повлияла также приостановка императрицей Анной Иоанновной с 1735 г. беспошлинного вывоза российского хлеба в Швецию в связи с началом русско-турецкой войны. Попытки Швеции найти новых поставщиков были не всегда успешны. В 1740 г. нехватка хлеба в королевстве привела к голоду, поэтому воинственность Швеции в немалой степени определялась внутренними экономическими затруднениями.

Шведский реваншизм активно поддерживала Франция, которая в ходе Войны за австрийское наследство старалась связать Россию войной на Севере и не допустить оказания Россией военной помощи Австрии. Схожие цели имела и Пруссия. Таким образом, Швеция, выступая с позиций реваншизма, стала заложницей политики европейских держав.

Известные надежды в Стокгольме возлагали на нестабильную ситуацию и возможную смену власти в российских верхах, где зрело недовольство активной ролью иностранцев немецкого происхождения.

На обострение отношений с Россией повлияла также приостановка императрицей Анной Иоанновной с 1735 г. беспошлинного вывоза российского хлеба в Швецию в связи с началом русско-турецкой войны. Попытки Швеции найти новых поставщиков были не всегда успешны. В 1740 г. нехватка хлеба в королевстве привела к голоду, поэтому воинственность Швеции в немалой степени определялась внутренними экономическими затруднениями.

Шведский реваншизм активно поддерживала Франция, которая в ходе Войны за австрийское наследство старалась связать Россию войной на Севере и не допустить оказания Россией военной помощи Австрии. Схожие цели имела и Пруссия. Таким образом, Швеция, выступая с позиций реваншизма, стала заложницей политики европейских держав.

Известные надежды в Стокгольме возлагали на нестабильную ситуацию и возможную смену власти в российских верхах, где зрело недовольство активной ролью иностранцев немецкого происхождения.

Причина конфликта

Причины изложены в королевском манифесте от 28 июля 1741 г. Среди них: — нарушение Россией 7-го параграфа Ништадского мира о невмешательстве во внутренние дела шведского королевства; — грубое отношение русского двора к Швеции; — запрет русским судам удовлетворять жалобы шведских подданных; — запрет на вывоз хлеба в Швецию; — убийство дипкурьера М. Синклера.

Реальной причиной конфликта было стремление Швеции вернуть территории, потерянные в период Северной войны 1700–1721 гг.

Реальной причиной конфликта было стремление Швеции вернуть территории, потерянные в период Северной войны 1700–1721 гг.

Цели

Шведы намеревались вернуть все земли, отошедшие к России по Ништадтскому миру 1721 г., а также рассчитывали захватить территории между Ладогой и Белым морем.

Со своей стороны российское правительство рассчитывало защитить рубежи России и утвердить на шведском престоле князя-епископа Любекского Адольфа Фредерика, который приходился дядей наследнику российского престола великому князю Петру Федоровичу, а также отодвинуть границу со Швецией к северо-западу от Карельского перешейка для обеспечения большей безопасности Петербурга.

Со своей стороны российское правительство рассчитывало защитить рубежи России и утвердить на шведском престоле князя-епископа Любекского Адольфа Фредерика, который приходился дядей наследнику российского престола великому князю Петру Федоровичу, а также отодвинуть границу со Швецией к северо-западу от Карельского перешейка для обеспечения большей безопасности Петербурга.

Стратегический замысел

Шведы планируют наступать на Выборг из Финляндии при поддержке флота с моря. После захвата Выборга планировалось наступление на Петербург с целью принуждения России к миру на шведских условиях.

Российское командование, в свою очередь, после начала военных действий решило не ограничиваться обороной и нанести шведам поражение в приграничных районах Финляндии.

Российское командование, в свою очередь, после начала военных действий решило не ограничиваться обороной и нанести шведам поражение в приграничных районах Финляндии.

Политическая обстановка

Русско-шведская война (1741–1743) тесно связана с обострением международной обстановки в Европе в начале 40-х гг. XVIII в. Оно было вызвано смертью австрийского императора Карла VI в октябре 1740 г. и возникшим династическим кризисом. В данном отношении русско-шведский конфликт развивался в контексте общеевропейской войны за «Австрийское наследство» (1741–1748), где Россия поддерживала традиционного союзника – Австрию, а Швеция рассчитывала на помощь Франции.

Готовясь к реваншу, Швеция обеспечила себя системой договоров. Она заключила союз с Францией (1738), которая была заинтересована в подталкивании Швеции к войне с Россией, чтобы сковать Россию на севере и не допустить военной помощи Австрии со стороны России. Франция субсидировала шведские военные приготовления. Шведскую агрессию косвенно поддержала и Пруссия, воевавшая с Австрией в союзе с Францией.

Рассчитывали шведы и на изменения при российском дворе, где после смерти императрицы Анны Иоанновны началась борьба за власть придворных группировок. В интригах участвовали французские и шведские дипломаты, стремившиеся привести к власти выгодного для них кандидата в лице претендентки на престол дочери Петра I Елизаветы. Французский проект предполагал, что Швеция начнет войну против России с целью возвести на престол Елизавету Петровну, а та за эту поддержку уступит шведам часть земель, завоеванных ее отцом в Северную войну. Однако в обмен на финансовую помощь от французской и шведской дипломатии Елизавета, со своей стороны, избегала давать твердые обязательства.

Несмотря на шведскую дипломатическую активность, момент для реванша был выбран неудачный. После завершения войны с Турцией Россия могла обрушить на северную соседку достаточную мощь вооруженных сил. Кроме того, накануне столкновения со Швецией, в апреле 1741 г., Россия заключила союз с Англией.

Созданная же Швецией система союзов оказалась недейственной. Франция, добившись отвлечения России на войну со шведами, ограничилась субсидированием своих союзников. Французы не отправили эскадру на Балтику из-за угрозы со стороны английского флота. Турция тоже не выступила, ожидая нового нападения со стороны Ирана. Не оправдались надежды Стокгольма и на внутриполитический кризис в России. Российские солдаты не откликнулись на манифест шведского генерала К. Левенгаупта, призывавшего их повернуть штыки против угнетающего русских правительства, а обратили оружие против своих «освободителей». Швеции пришлось воевать без действенной поддержки союзников.

Готовясь к реваншу, Швеция обеспечила себя системой договоров. Она заключила союз с Францией (1738), которая была заинтересована в подталкивании Швеции к войне с Россией, чтобы сковать Россию на севере и не допустить военной помощи Австрии со стороны России. Франция субсидировала шведские военные приготовления. Шведскую агрессию косвенно поддержала и Пруссия, воевавшая с Австрией в союзе с Францией.

Рассчитывали шведы и на изменения при российском дворе, где после смерти императрицы Анны Иоанновны началась борьба за власть придворных группировок. В интригах участвовали французские и шведские дипломаты, стремившиеся привести к власти выгодного для них кандидата в лице претендентки на престол дочери Петра I Елизаветы. Французский проект предполагал, что Швеция начнет войну против России с целью возвести на престол Елизавету Петровну, а та за эту поддержку уступит шведам часть земель, завоеванных ее отцом в Северную войну. Однако в обмен на финансовую помощь от французской и шведской дипломатии Елизавета, со своей стороны, избегала давать твердые обязательства.

Несмотря на шведскую дипломатическую активность, момент для реванша был выбран неудачный. После завершения войны с Турцией Россия могла обрушить на северную соседку достаточную мощь вооруженных сил. Кроме того, накануне столкновения со Швецией, в апреле 1741 г., Россия заключила союз с Англией.

Созданная же Швецией система союзов оказалась недейственной. Франция, добившись отвлечения России на войну со шведами, ограничилась субсидированием своих союзников. Французы не отправили эскадру на Балтику из-за угрозы со стороны английского флота. Турция тоже не выступила, ожидая нового нападения со стороны Ирана. Не оправдались надежды Стокгольма и на внутриполитический кризис в России. Российские солдаты не откликнулись на манифест шведского генерала К. Левенгаупта, призывавшего их повернуть штыки против угнетающего русских правительства, а обратили оружие против своих «освободителей». Швеции пришлось воевать без действенной поддержки союзников.

Периоды конфликта

Кампания 1741 г. Поражение шведских войск под Вильманстрандом, развеявшее надежды Швеции взять реванш за поражение в Северной войне. Дворцовый переворот в Санкт-Петербурге и восшествие на престол Елизаветы Петровны. Заключение перемирия.

Кампания 1742 г.

Провал мирных переговоров и возобновление в марте военных действий. Капитуляция шведской армии в Гельсингфорсе. К августу русские заняли южную часть Финляндии, до Або. Российский флот блокирует финское побережье.

Кампания 1743 г.

Начало мирных переговоров в Або. Поход российского галерного флота вдоль побережья Финляндии. Победа русских при Корпо. Абоский мир.

Кампания 1742 г.

Провал мирных переговоров и возобновление в марте военных действий. Капитуляция шведской армии в Гельсингфорсе. К августу русские заняли южную часть Финляндии, до Або. Российский флот блокирует финское побережье.

Кампания 1743 г.

Начало мирных переговоров в Або. Поход российского галерного флота вдоль побережья Финляндии. Победа русских при Корпо. Абоский мир.

Ход конфликта

Уже в августе 1741 г. 10-тысячный корпус генерал-фельдмаршала П.

П. Ласси разбил 6-тысячный шведский отряд генерала К. Врангеля под Вильманстрандом. Этой битвой кампания 1741 г. фактически завершилась. После произошедшего в ноябре 1741 г. дворцового переворота и возведения на российский престол императрицы Елизаветы Петровны военные действия временно прекратились. Казалось, повод для войны, в виде претензий Швеции к прежнему российскому руководству, ликвидирован. Однако шведская сторона выдвинула на мирных переговорах требование пересмотреть Ништадтский мир и не шла на уступки. Тогда переговоры были прерваны, и война возобновилась.

Летом 1742 г. войска Ласси, общая численность которых была доведена до 35 тыс. чел., перешли в решительное наступление на юге Финляндии. Несмотря на приказ императрицы Елизаветы Петровны остановиться на реке Кюммене, объявить ее границей и построить там укрепления, Ласси продолжил удачно начатую кампанию. В августе 1742 г. его армия окружила в Гельсингфорсе (Хельсинки) шведское войско под командованием генерала Бускета (17 тыс. чел.), а эскадра вице-адмирала З.

Д. Мишукова блокировала город с моря. 24 августа деморализованная шведская армия капитулировала. По словам современника, оставившего описание тех событий, «поведение шведов было так странно и так противно тому, что обыкновенно делается, что потомство с трудом поверит известиям об этой войне». Потеря целой армии лишила шведов возможности ведения борьбы на суше. 8 сентября русские заняли столицу Финляндии Або, где вскоре начались мирные переговоры. Пока они шли, военные действия весной 1743 г. возобновились. В мае отряд Ласси на 36 галерах двинулся вдоль финского побережья для поддержки находившихся в Финляндии русских войск. Гребную флотилию прикрывал флот адмирала Головина. 20 мая близ острова Корпо авангард гребных кораблей под командованием генерала Я.

В. Кейта (21 галера и два прама) нанес поражение шведской гребной флотилии адмирала Фалькенгрена (18 галер и 1 прам). В июне русская гребная эскадра, силы и численность которой возросли до 57 галер, продолжила поход вдоль финского побережья, но по пути было получено известие о заключении 18 августа Абоского мира.

П. Ласси разбил 6-тысячный шведский отряд генерала К. Врангеля под Вильманстрандом. Этой битвой кампания 1741 г. фактически завершилась. После произошедшего в ноябре 1741 г. дворцового переворота и возведения на российский престол императрицы Елизаветы Петровны военные действия временно прекратились. Казалось, повод для войны, в виде претензий Швеции к прежнему российскому руководству, ликвидирован. Однако шведская сторона выдвинула на мирных переговорах требование пересмотреть Ништадтский мир и не шла на уступки. Тогда переговоры были прерваны, и война возобновилась.

Летом 1742 г. войска Ласси, общая численность которых была доведена до 35 тыс. чел., перешли в решительное наступление на юге Финляндии. Несмотря на приказ императрицы Елизаветы Петровны остановиться на реке Кюммене, объявить ее границей и построить там укрепления, Ласси продолжил удачно начатую кампанию. В августе 1742 г. его армия окружила в Гельсингфорсе (Хельсинки) шведское войско под командованием генерала Бускета (17 тыс. чел.), а эскадра вице-адмирала З.

Д. Мишукова блокировала город с моря. 24 августа деморализованная шведская армия капитулировала. По словам современника, оставившего описание тех событий, «поведение шведов было так странно и так противно тому, что обыкновенно делается, что потомство с трудом поверит известиям об этой войне». Потеря целой армии лишила шведов возможности ведения борьбы на суше. 8 сентября русские заняли столицу Финляндии Або, где вскоре начались мирные переговоры. Пока они шли, военные действия весной 1743 г. возобновились. В мае отряд Ласси на 36 галерах двинулся вдоль финского побережья для поддержки находившихся в Финляндии русских войск. Гребную флотилию прикрывал флот адмирала Головина. 20 мая близ острова Корпо авангард гребных кораблей под командованием генерала Я.

В. Кейта (21 галера и два прама) нанес поражение шведской гребной флотилии адмирала Фалькенгрена (18 галер и 1 прам). В июне русская гребная эскадра, силы и численность которой возросли до 57 галер, продолжила поход вдоль финского побережья, но по пути было получено известие о заключении 18 августа Абоского мира.

Состав войск России

Россия: в начале боевых действий – около 20 тыс. человек, регулярных полков – 37

Состав войск противника

До 20 тыс. чел.

Потери России

7 тыс. чел.

Потери противника

Около 17 тыс. чел. (в основном пленными)

Результат

По Абоскому договору русско-шведская граница была отодвинута к реке Кюмене. К России отошли Кюменегорская провинция с укрепленными городами Фридрихсгам и Вильманстранд, часть Саволакской провинции с городом и крепостью Нейшлот. Наследником шведского престола был избран кандидат Елизаветы Петровны — епископ Любекский Адольф Фридрих. Договор позволил закрепить положение России на Балтийском море и упрочить оборону ее северо-западных границ.

Последствия конфликта

После подписания мира происходит укрепление российско-шведских отношений. В октябре 1743 г. по просьбе шведского правительства в Швецию для защиты от возможного нападения Дании направлен на галерах русский отряд во главе с генералом Я. Кейтом. Эта демонстрация силы позволила мирно уладить датско-шведские отношения. Отказавшись от крупных территориальных претензий, российская императрица Елизавета Петровна преследовала долговременные мирные цели. Она стремилась получить на своих северных границах не обиженную и жаждущую реванша, а дружественную или, по крайней мере, нейтральную, Швецию. В известной степени данный расчет оправдался. В Семилетней войне (1756–1763 гг.) Швеция выступила союзницей России, что позволило российской стороне иметь безопасный северный фланг.

Декларация окончания конфликта

8 августа 1743 г. (Абоский мирный договор)

Литература

Военный Энциклопедический Словарь. М., 1986. Ордин К.Ф. Покорение Финляндии. СПб., 1889. Т. 1. Похлебкин В.В. Внешняя политика Руси, России и СССР за 1000 лет в именах, датах, фактах. Вып. 2, М., 1998. Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Т. 21, М., 2007. Шефов Н.А. Самые знаменитые войны и битвы России. М., 2000. Широкорад А.Б. Северные войны России. М., 2001. Шпилевская Н.С. Описание войны между Россией и Швецией в Финляндии в 1741, 1742 и 1743 годах. СПб., 1859. Хронологический указатель военных действий русской армии и флота в 5-ти томах. СПб., 1908–1913. Т. 1.

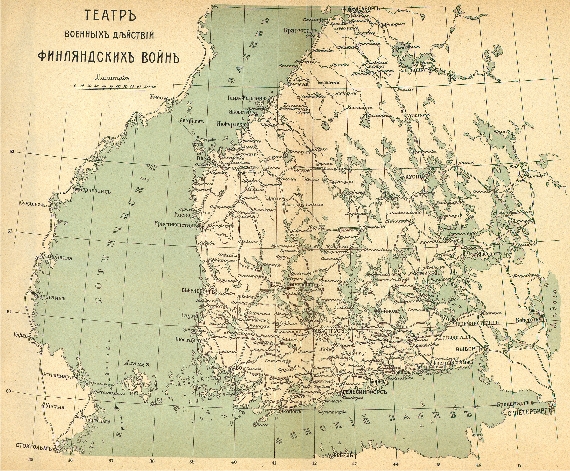

Карты

|

|

|

|

| 1741 г. | Кампания в Финляндии в 1741 г. |

| 1742 г. | Кампания в Финляндии в 1742 г. |

| 1743 г. | Кампания на Балтийском море в 1743 г. |